Artistes

Bernard Calet

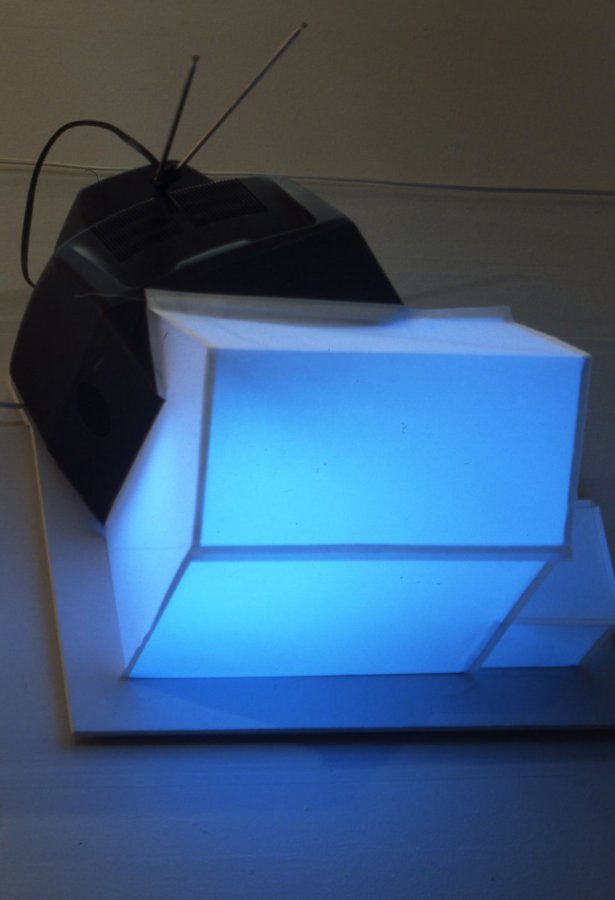

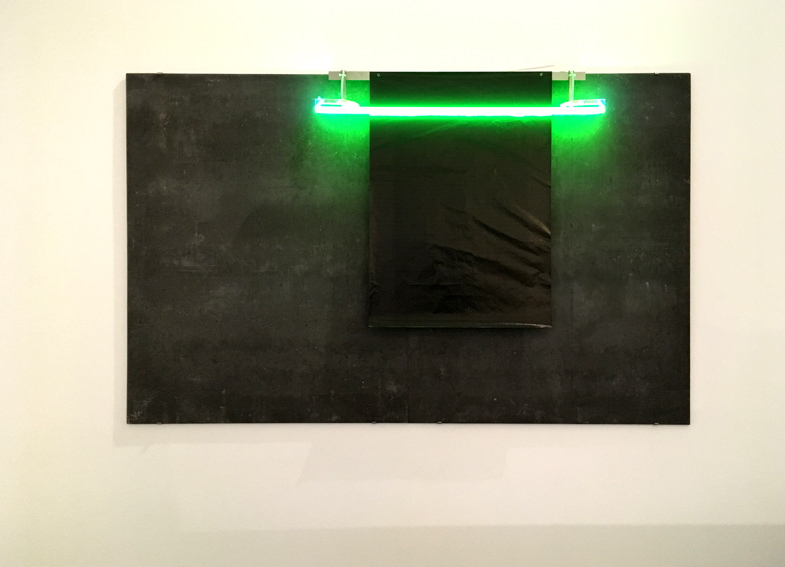

Projection, 2023Galerie Fernand Léger, Ivry-sur-Seine

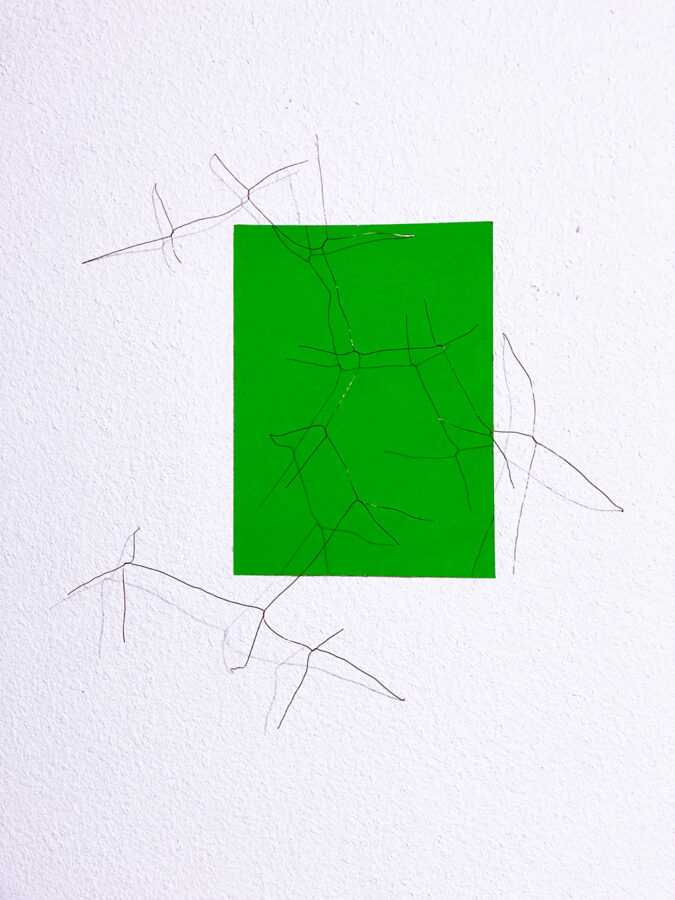

Entrelacs, 2023Galerie Fernand Léger, Ivry-sur-Seine

Et puis, …, 2023Galerie Fernand Léger, Ivry-sur-seine

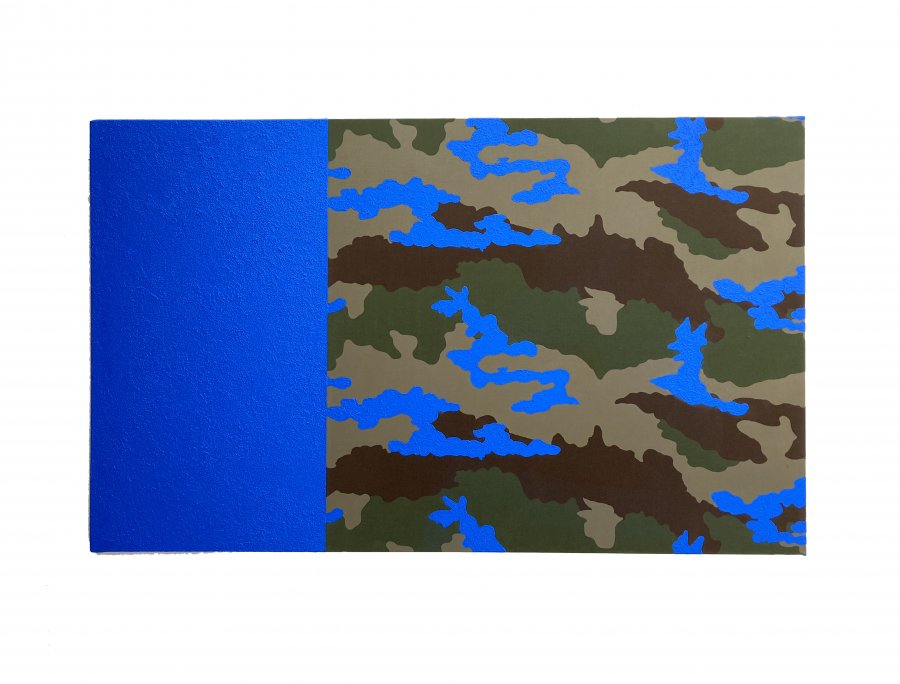

Ça tourne !, 2023galerie Fernand Léger, Ivry-sur-Seine, Ivry-sur-seine

Installation(s) – vue d’ensemble et détail de 3 pièces, 2022Atelier Calder, Saché

Icône, 2022Atelier Calder, Saché

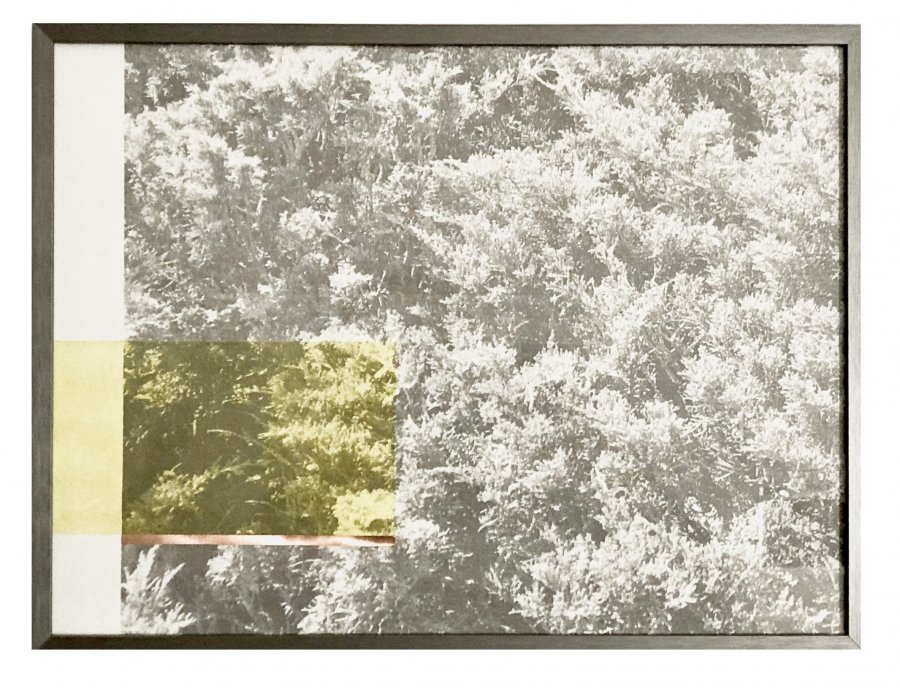

Thuyamania, 2019Galerie La Ruche, Paris

Vibration, 2020CCCOD

Images-lucioles, 2019Centre d'Art Contemporain Les Tanneries, Amilly

Exposition « A la fin du jour », 2018Église des Trinitaires, Metz

Vidéo : Intrus, 2017Thouars

Exposition « Random », 2017Chapelle Jeanne d'Arc, Thouars

Exposition « Translocation », 2016Blockhaus DY10, Nantes

Situation, Aller dans le décor, 2015Triennale d'art contemporain de Vendôme, Vendôme

Ni-Nid, 2014Piacé le radieux

Exposition « Winterreise », 2013Galerie art et essai, université de Rennes 2, Rennes

Winterreise (présentation vidéo), 2013Galerie Art et Essai de l'Université de Rennes 2, Rennes

Exposition « Entretemps », 2011Espace d'Art Contemporain , La Rochelle

Ailleurs – commande, 2011ancienne ligne de chemin de fer, Neuil-les-Aubiers

FouleEAC La Rochelle

ICI OÙ LÀ, 2011Saint Avertin

Volume sonore#2, 2010Jardin du Musée des Beaux-Arts de Tours, Tours

Exposition « now here », 2010L'Artothèque, Angers

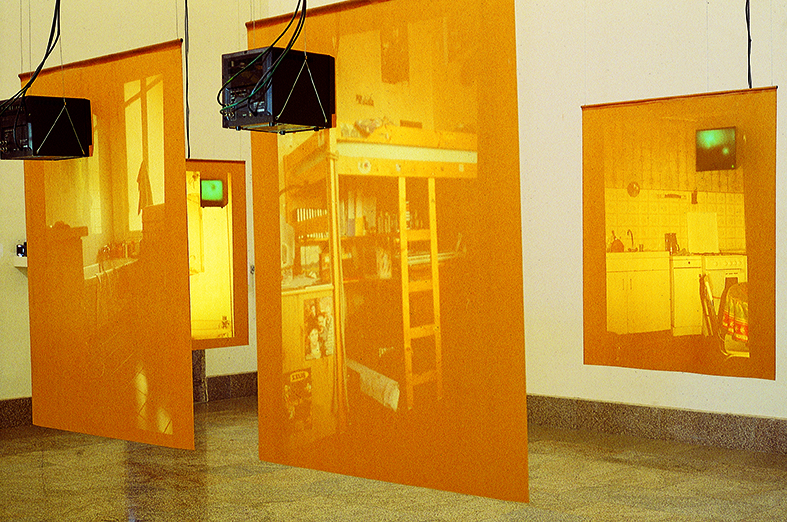

Exposition « Translation », 2009Centre d'art contemporain du Micro Onde, Vélizy-Villacoublay

Exposition « Séjour », 2007Transpalette , Bourges

Tapis – commande, 2003SDIS, Alençon

Fluo, 2003Musée d’Art et d’Histoire, Cholet

Mises en demeure, 2003Musée d’Art et d’Histoire, Cholet

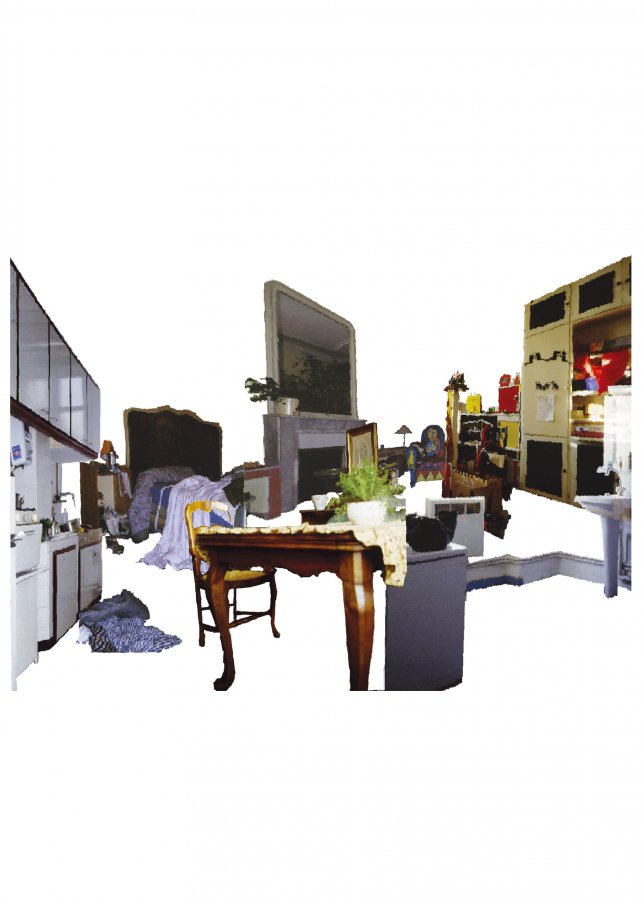

Movie Land, 2003Musée d'Art et d'Histoire, Cholet

Movieland, 2003Musée d'Art et d'Histoire, Cholet

Construction Mobile, 2003 "Proximité" FRAC Alsace, 2003 et Centre Internationnal du Paysage, Vassivière en Limousin, 1999

Panorama, 2003FRAC Alsace, Sélestat

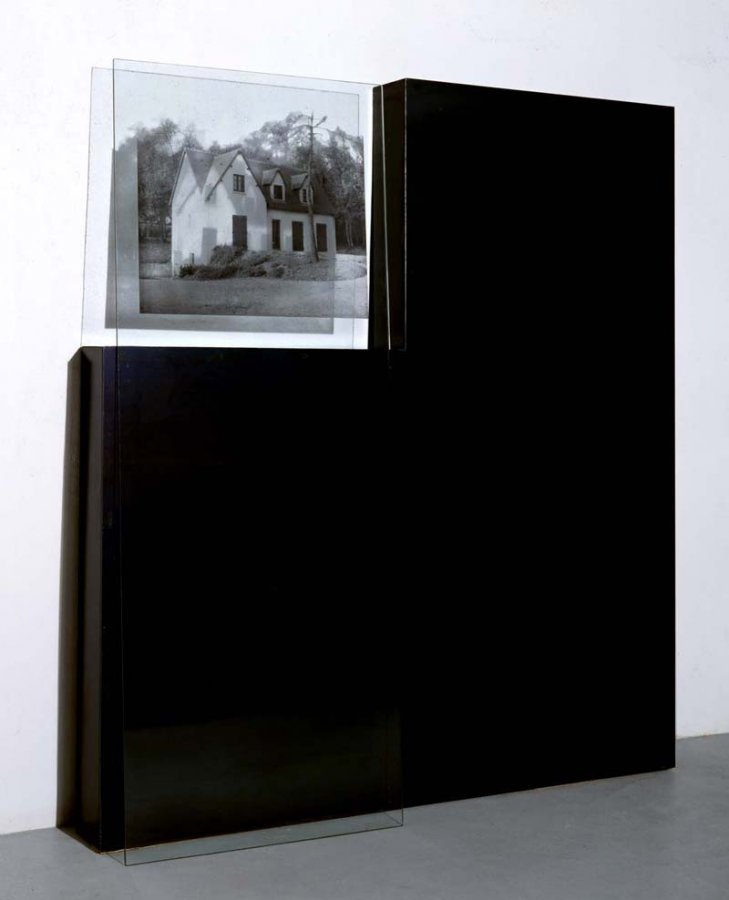

dans les collections du FRAC Centre, 2003FRAC Centre , Orléans

Linoléum, 2000La Galerie, Noisy-le-Sec

ProjectionCAC de Vassivière en Limousin

Vue d’exposition : Cabane (et Projection), 1999Ile de vassivière, Vassivière

Sans titre, 1990île de Vassivière, île de Vassivière en Limousin

Servante – 1% artistique, 2016Belvédère du Chronographe, Rezé

Satellite – 1% artistique, 2012Gymnase Dabilly, Tours

Géographie commune, 2003«rue» du bâtiment du groupe scolaire Dulcie September, Ivry-sur-Seine

Bourses, prix, aides

2021

- bourse d’aide à la création Région Centre Val de Loire

1997

- Lauréat ex æquo avec Tania Mouraud de la XIème bourse d’art monumental d’Ivry-sur-Seine mais choisi pour la réalisation

Publications, diffusions

2017

- «Random, texte d'Eva Prouteau », exposition Chapelle Jeanne d'Arc, Thouars

2013

- «Winterreise, Denis Briand», exposition Arts et essais, Rennes

2011

- «Où en est-on aujourd’hui ?, texte de Damien Sausset, éditions HYX», exposition La Rochelle

2007

- «Dys-location, Sébastien Pluot», exposition Séjour, Transpalette, Bourges

2004

- «Bernard Calet, “Circulation fluide“ texte de Jean-Marc Huitorel, “Où est ici ?“ texte de Jean-Christophe Royoux, “Architecture/Habitat“ texte d’Hélène Chouteau, “Paramaître“ texte d’Alain Katz et “Pour une écologie de l’espace“ texte de Pascal Neveux, traduction anglaise de “Circulation fluide“ et “Où est ici ?, Archibooks/legac+sautereau éditeurs, mars»

2003

- «Où est ici, texte de Jean-Christophe Royoux», Bourse d’Art Monumental de la ville d’Ivry-sur-Seine

2001

- «Bernard Calet, entretien avec Alain Coulange, École Supérieur des Beaux-Arts de Tours»

2000

- «Bernard Calet, La Galerie, textes d’Hélène Chouteau et Jérome Diacre, Noisy-le-Sec,»

1999

- «Bernard Calet, “esthétique des transferts“, texte de Paul Ardenne, Centre d’Art de Vassivière en Limousin,»

1998

- «Bernard Calet, textes de Marie-Hélène Breuil et de Madelaine Van Doren, lauréat de la XIème Bourse d’art monumental d’Ivry-sur-Seine,»

1990

- «Bernard Calet, “Point de vue-image“, texte de Catherine Grout, Le Creux de l’Enfer, Thiers»

- «Bernard Calet, “Sans Titre“, texte d’Agnès Clerc, plaquette/affiche, Centre d’Art de Vassivière en Limousin»

1988

- «Sculptures-dessins, “Les Paradoxes de Bernard Calet“, texte de Jean-Luc Terradillos, Châtellerault»

Collections publiques, acquisitions

2021

- Archi-data, 2021- FRAC des Pays de Loire (session de novembre

2018

- Insula, Île de la Métairie, Espace Naturel Sensible, Conseil départemental d’Indre et Loire

2012

- Satellite, Gymnase Dabilly, Tours

1994

- Élévation II - achat du FRAC Centre

1990

- Pavillon témoin - achat du FRAC Centre

- Sans titre, Achat du FRAC Limousin en dépôt sur l'Île de Vassivière en Limousin

Commandes, 1% artistiques

2020

- Servante, 2020 - Belvédère du Chronographe, Rezé

2001

- Ailleurs, «Chemin de Faire», Nueil les Aubiers

2003

- Construction Mobile, FRAC Alsace

- Géographie commune - «rue» du bâtiment du groupe scolaire Dulcie September Ivry-sur-Seine Commande réalisée dans le cadre de la Bourse d’Art Monumental de la ville d’Ivry-sur-Seine, obtenue en 1999

- Mises en demeure, Arthotèque d’Angers

- Maison Sélestat, Musée d’Art et d’Histoire de Chollet

2001-2003

- Tapis - commande réalisée dans le cadre du programme Nouveaux commanditaires de la Fondation de France - SDIS, Alençon

1995

- Labyrinthe, I.U.T, Chartres

Texte de l'exposition Contexts, Paris

Le travail de Bernard Calet prend le plus souvent la forme d’installations où sont utilisés différents médiums comme la sculpture, l’image photographique ou vidéo, le son. Le langage dans sa double fonction, définition et métaphore, est aussi une composante importante de son oeuvre. Les recherches de Bernard Calet portent depuis toujours sur la notion de l’espace et la complexité que la modernité a introduite dans notre relation à celui-ci, autrement dit la perception fusionnelle de ses multiples aspects : architecture, paysage, frontière, endroit de transit ou encore image cérébrale, point de fuite des flux communicationnels, zone floue de l’imaginaire… Tous ces « espaces » se (re)présentent en road movies superposés où le réel s’imbrique au fictionnel et vice-versa. Ils nous sont contemporains et, par cela même, insaisissables et incertains. Pour s’y situer, nous sommes contraints à un état de mobilisation non-stop, physique et mentale, entre un ici et un ailleurs, entre un « déjà» et un « pas encore »1. (…)

Anastassia Makridou-Bretonneau

1. Voir Giorgio Agamben, Qu'est-ce que le contemporain, éd. Rivages, 2008, p.p 25-32.

Texte pour l'exposition Artistes et Architectes au CCCOD

Nourri de références à l’histoire, à la littérature, à la musique, au cinéma, le socle permanent du travail de Bernard Calet se construit à partir de ce qui relève de l’architecture au sens large et comment celle-ci influence nos modes de vie et nos actions. Les questions relatives à l’espace sont constamment interrogées, que ce soit par recours à des jeux de rapports d’échelle, de traduction, de déplacement ou encore de façon conceptuelle par la manipulation des mots et des idées.

Dans ses sculptures et installations, il utilise de façon très subtile les jeux d’ombre et de lumière et les reflets comme des outils du regard, aptes à pénétrer l’espace et à en révéler le volume. Avec un esprit acéré sur les questions d’urbanisme, d’écologie et d’organisation de la vie collective, ses œuvres posent des questions fondamentales sur comment habiter aujourd’hui, sur les relations entre le privé et le public, les rapports entre l’intimité de l’intérieur et le dévoilement de l’extérieur.

Adepte des interventions dans l’espace urbain, il réalise aussi des œuvres en très petits formats qui sont souvent des sortes de miniatures de mondes potentiels à plus grande échelle. C’est ainsi qu’en 2020, durant la période de confinement imposée à une partie de la planète par le virus du covid-19, il conçoit des collages au format à peine plus grand que la carte postale qui associent différentes végétations et éléments d’architecture pour créer, par des effets de superpositions de plans et de perspectives, des espaces fantasmagoriques et illusionnistes.

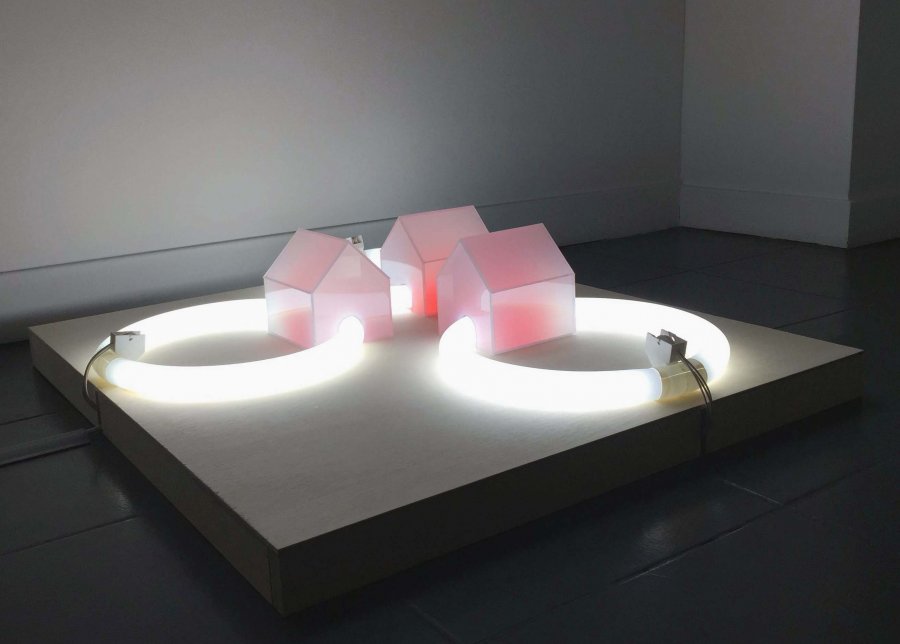

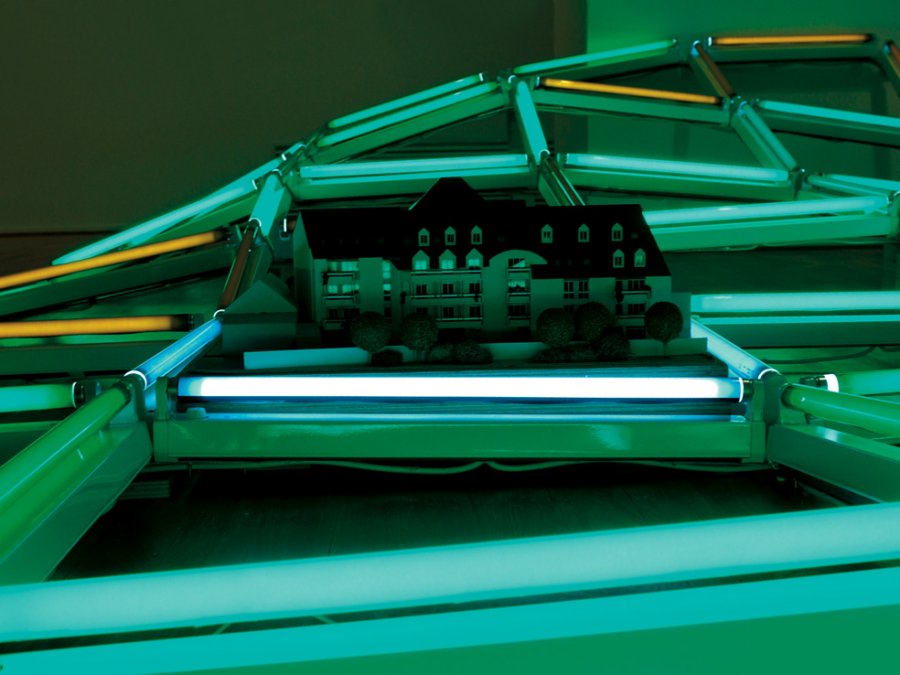

La maquette occupe une place importante dans le travail de Bernard Calet, le modèle réduit renvoyant autant à la réalité qu’à la fiction. Le changement d’échelle s’avère un outil de l’artiste pour signifier des décalages, des ambiguïtés, des distorsions, autant de phénomènes pouvant intervenir sur un plan physique comme d’un point de vue philosophique et politique à l’échelle d’une société. Avec une sensibilité profondément tournée vers l’homme et son appréhension de l’environnement qui l’entoure, la présence du corps est induite dans la plupart des œuvres de Bernard Calet, que ce soit en tant qu’acteur du dispositif autant que récepteur de sensations.

Isabelle Reiher, 2020

Isabelle Reiher

Blink&Blank Galerie RDV

Qu'est-ce qu'un lieu

Qu’est-ce qu’un lieu ? Avec « Entrelacs », réponse de Bernard Calet

Christophe Le Gac _ dans Chroniques d’architectures

Vue de l’exposition « Entrelacs », par Bernard Calet, Galerie

Fernand Léger – CAC @GFL

À l’invitation du directeur – Hedi Saidi – de la Galerie Fernand Léger d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), l’artiste Bernard Calet a investi, de janvier à mars 2023, les espaces souterrains d’un centre d’art dédié à l’art public et aux territoires locaux. L’exposition « Entrelacs » questionne la notion même de lieu au regard de ses

représentations possibles. Chronique de l’avant-garde.

Genius loci

Au pied de l’ensemble de logements et de commerces (1971-1986) de Renée Gailhoustet et non loin de ceux (1969-1975) de Jean Renaudie – les fameuses « Étoiles d’Ivry » -, la Galerie Fernand Léger en occupe les sous-sols. Étonnant ? À l’origine, ces lieux souterrains étaient destinés à accueillir des salles pour un cinéma de quartier

qui n’aura jamais vu le jour. N’en demeurent, transformés en espaces d’exposition, que deux grands volumes ayant gardé les propriétés topographiques si caractéristiques d’un cinéma : pente douce pour la mise en place des fauteuils en rangs d’oignon, rampes contiguës à ces allées d’assises, petites cabines de projection jouxtant un

escalier pour la déserte de chaque salle, etc.

Autant de contraintes pour chaque artiste invité.e à exposer dans un espace aux apparences de « White Cube ». Devenu un standard international du lieu de diffusion de l’art contemporain car l’architecture s’y effacerait au profit des oeuvres d’art, le « cube blanc » est un parallélépipède rectangle aux cimaises blanches, au sol en béton gris ou parquet brut ou teinté, au plafond blanc avec rails suspendus pour tubes fluorescents à la lumière froide ; si possible l’ensemble ne doit pas comporter de fenêtres pour ne pas être entravé par la lumière « naturelle », difficile à optimiser.

La galerie Fernand Léger est un cube blanc contrarié par sa fonction originelle : un cinéma. Fort de ce contexte, l’artiste Bernard Calet décide de jouer avec ces éléments programmatiques ; au lieu de les subir, il les

métamorphose en données créatives. Non seulement il réaménage les circulations du lieu mais transforme ce dernier en un milieu où les attributs de la scénographie dialoguent avec nos manières d’être

face aux oeuvres et dans les différents espaces à vivre. La place du visiteur devient centrale.

Au coeur du dispositif, ce dernier n’est plus comme au cinéma, il devient acteur du scénario proposé par l’artiste. Et si nous suivons les dires de celui-ci : « Entrelacs est une exposition pensée comme une promenade entre différents univers qui cohabitent ».

Lieu artificiel vs lieu naturel, et inversement

Dans son ouvrage « Genius Loci / Paysage, ambiance, architecture » (Mardaga, 1981, édition originale 1979), à lire ou relire, Christian Norberg-Schulz, architecte, est le théoricien d’une architecture phénoménologique ; entendre une approche de l’art de bâtir dont la construction d’un espace géométrique (l’abri) ne suffit pas à faire architecture car elle requiert un supplément d’âme, un esprit du lieu, une plus-value symbolique pour faire sens, architecture. En

d’autres termes, la mission de l’architecte serait de créer des « espaces existentiels ». Norberg-Schulz ajoute cette dimension intrinsèque : « l’architecture appartient à la poésie, son but est d’aider l’homme à habiter ». Sa pensée s’appuie sur celle du contestable philosophe allemand Heidegger ; notamment sur sa fameuse conférence de 1951 : « Bâtir, habiter, penser ». Face à un parterre d’architectes de la reconstruction, le philosophe tente de démontrer la différence entre « se loger » et « habiter » ; il insiste sur l’importance des relations concrètes entre les choses (la nature, les humains, etc.) et pose la question aux hommes de l’art : « Comment le bâtir fait-il partie de l’habitation ? » Dans une parole lyrique, presque mystique, il invente le concept de « Quadriparti » dans lequel les corrélations entre ses différentes parties – la Terre, le Ciel, les Mortels, les Divins – doivent être en harmonie pour que l’être advienne, c’est-à-dire la fusion entre les espaces architecturés artificiellement ou « naturellement » ; l’architecture en somme !

« C’est seulement quand nous pouvons habiter que nous pouvons bâtir », dit-il en conclusion.

A l’heure du « greenwashing » (« blanchiment écologique » selon Deepl !), il est très étonnant qu’un type ayant adhéré au parti nazi puisse, 15 ans après, devenir un pionnier de l’écologie la plus raisonnable qui soit. Nous préférons retenir la description-analyse des lieux artificiels et naturels de Christian Norberg-Schulz, avec ces nombreuses preuves par l’image (l’utilisation de la photographie dans son ouvrage « Genius Loci » en témoigne).

Ce petit détour par une philosophie de l’habiter et une théoriearchitecturale critique vis-à-vis du fonctionnalisme moderne trouve d’indéniables échos dans les souterrains d’une icône de l’anti angle droit que peuvent être les bâtiments de feue Renée Gailhoustet.

Bernard Calet n’est pas architecte mais, depuis bientôt trente ans, il questionne les différentes échelles de l’espace construit, de l’urbanisme à la maison individuelle, en passant par la notion de paysage. Un simple clic sur son site permet de se rendre de compte à quel point l’architecture hante l’artiste tourangeau. Cela tombe bien, depuis quarante ans, la ville d’Ivry-sur-Seine valorise l’art public. Dernièrement, sous la houlette de Hedi Saidi, directeur de la Galerie Fernand Léger, une Triennale Art Public permet à dix artistes de réfléchir à une intervention autour de différentes thématiques telles « Les berges de Seine », « Les cheminées industrielles », « Les espaces architecturaux de Renée Gailhoustet et Jean Renaudie », « L’interaction avec les habitant.e.s », et « Les socles, sur le territoire d’Ivry-sur- Seine » (Rendez-vous en septembre 2023, dans la Galerie pour découvrir les propositions de la troisième du nom).

Vue de l’exposition « Entrelacs », par Bernard Calet, Galerie

Fernand Léger – CAC @GFL

Fort de ce contexte, Bernard Calet commence par effectuer plusieurs dérives urbaines sur tout le territoire de la commune. Il plante sa caméra devant un chantier non loin du centre-ville. Dans un plan fixe, telle un crabe, le bras articulé d’une pelle, dans un mouvement de balancier, s’évertue à extraire et déplacer de la terre pierreuse d’un point A à un point B. Rien de plus banal a priori. Un détail interpelle cependant : le godet de l’engin a la particularité de faire disparaître les « grumeaux » (grosses pierres) par tamisage et ainsi, de transformer le tout-venant en terre fine. Par ce dispositif simple et efficace, l’artiste donne à ce moment technique et pragmatique une dimension poétique.

À l’image d’un plan-séquence de la Porte de La Chapelle, dans le dernier film de Clément Cogitore – « Goutte d’Or » (Sortie en salle depuis le 1er mars 2023) –, le chantier devient souvent chez les artistes un moment en suspension, une ouverture sur l’imagination d’un demain et les regrets d’un hier. S’en dégage une poésie romantique de la transformation de la ville. Chez Cogitore, les lumières des véhicules de chantier percent la nuit ; chez Bernard Calet, la pelleteuse tutoie un ciel gris aux mille nuages cotonneux.

Placée à l’entrée de l’exposition, avant de descendre dans les entrailles du centre d’art, cette vidéo au nom explicite de « Terra » et d’une durée de 1’ 30”, incite à penser qu’il va être question de déplacement, de métamorphose, de déambulation, etc.

En effet, une fois dans la première salle, une espèce de table à la surface verte donne l’impression de sortir du mur ; plusieurs plantes domestiques (de bureau) en pot sont disposées dessus de manière aléatoire. Pas vraiment dessus car des trous ont été percés dans le plateau afin que les pots en terre cuite tiennent en suspension grâce à leurs rebords plus larges.

Vue de l’exposition « Entrelacs », par Bernard Calet, Galerie

Fernand Léger – CAC @GFL

Une fois au point bas de la salle, le regard embrasse une drôle de composition spatiale. Les murs sont divisés en deux : le tiers bas est peint du même vert que le plateau floral et des noms de plantes dites spontanées (non plantées par les humains dans un but décoratif, appelées à tort mauvaises herbes par certains) ; les deux

tiers hauts sont eux recouverts d’un bleu.

D’un certain point de vue, la ligne de séparation entre le vert et le bleu s’aligne avec la partie haute de la table. Les plantes de bureau deviennent aussi artificielles que les deux couleurs froides.

Nous apprenons dans la feuille de salle que les deux couleurs sont dites « inscrutation », celles utilisées par l’industrie cinématographique pour intégrer les effets spéciaux les plus fous ou toutes projections de mondes impossibles dessinés par l’entremise de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur).

Par ce dispositif, l’artiste introduit le visiteur dans un décor de cinéma du XXIe siècle où la postproduction a pris le dessus sur l’impressionnisme du décor en « dur » ou extérieur. En compagnie d’autres visiteurs, l’animation des corps dans cet espace-temps engendre non seulement une conscience de chacun mais interroge sacrément sur notre devenir binaire. Allons-nous toutes et tous finir en images de synthèse ? Si tel est le cas, comment serat- il possible de faire lieu ?

En attendant ce moment pas encore à l’ordre du jour, l’expérience vécue et vue dans « Ça tourne ! » (le nom de cette installation environnementale) met en évidence la tendance si humaine à vouloir domestiquer et fictionnaliser tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Mais n’est-ce pas la condition sine qua non pour faire

lieu ? Véritable Homo Technicus depuis des siècles, serions-nous capables de vivre en immersion totale dans la nature pour faire lieu ? À réfléchir…

Vue de l’exposition « Entrelacs », par Bernard Calet, Galerie

Fernand Léger – CAC @GFL

Derrière un mur, au fond de l’espace, une baie ouvre vers l’autre salle d’exposition. Comme pressenti, la grande table trouée par des pots de fleurs poursuit son chemin de l’autre côté du mur. D’autres plantes viennent la garnir tandis qu’un bout du mur est peint du même bleu. Comme un rappel, Bernard Calet file la métaphore du monde factice et frictionnel (monde artificiel contre monde naturel).

Une autre installation – « Projection » – attire le regard et pousse le corps à s’approcher d’un ensemble composé de moulages de pierre en béton disposés ici et là. Dans et autour d’un rectangle bleuviolet, l’effleurant, une chaise en bois avec sur son dossier une veste de couleur vert incrustation. L’assise tourne le dos comme un appel à venir s’asseoir. L’artiste incite à occuper l’espace afin que celui-ci devienne un lieu à part entière.

Vue de l’exposition « Entrelacs », par Bernard Calet, Galerie

Fernand Léger – CAC @GFL

Vue de l’exposition « Entrelacs », par Bernard Calet, Galerie

Fernand Léger – CAC @GFL

Vue de l’exposition « Entrelacs », par Bernard Calet, Galerie

Fernand Léger – CAC @GFL

D’autres oeuvres attendent dans différents coins et recoins mais il est temps de conclure. La figure et le lieu

Cet intertitre renvoie évidemment à l’ouvrage du père de la « sociologie historique comparative », à savoir Pierre Francastel.

Mais, au-delà de cette référence qui sied admirablement au travail de Bernard Calet, toujours soucieux de mettre à l’épreuve de l’art, les dimensions politiques, sociales, économiques et esthétiques des environnements dans lesquels il est invité à intervenir ou à réfléchir en atelier, « la figure et le lieu » sont finalement les deux sujets principaux de l’exposition au nom explicite « Entrelacs » (Ensemble de choses entrelacées comme nous le rappelle le dictionnaire).

Si aucune figure humaine recouvre les cimaises, leur présence se veut être tout l’inverse de leur représentation. Chaque visiteur devient une figure au sens propre du terme et non figuré ; sans lui, pas d’œuvre, pas de poésie et il devient donc impossible d’habiter l’œuvre, de faire lieu. Seule sa présence permet de faire, dans un même mouvement, image et lieu. « Image » quand les personnes se prennent en photo pendant le temps de visite et de circulation dans les différents espaces d’exposition. « Lieu » parce que dans leurs manières d’être dans ces espaces, ces mêmes individus les déterminent.

« Un lieu est un espace doté d’un caractère qui le distingue ». Dixit Norberg-Schulz. CQFD !

Christophe Le Gac

Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde

Vue de l’exposition « Entrelacs », par Bernard Calet, Galerie

Fernand Léger – CAC @GFL

Christophe Le Gac